鉄道クラブ『N分科部』は、鉄道模型歴 数十年のベテランがご指導に当たり、

鉄道模型工作を通して、趣味の鉄道模型を満喫する 指南会 です。

模型工作を中心に、時に運転会、時に実物の鉄道の撮影と乗車会など、鉄道をテーマに

多彩に活動します。

扱うジャンルは鉄道全般に及び、新幹線から森林軌道や作業用トロッコまで、

幅広く深い知識を得られます。

このクラブは、愛好者の集う場所であって、営利を目的とは致しません。

『鉄道模型』とは、大手のメーカーが提供する子供向けの鉄道おもちゃ製品群の事を指す言葉ではありません。国際規格で取り決められた寸法(縮尺)や走行用電源などの仕様にのっとって製作された鉄道の模型の総称であって、イベントなどで人々を乗せて活躍する大型で自作されたミニSLと呼ばれるものも、鉄道模型ですし、Nゲージは鉄道模型のひとつのジャンルではありますが、Nゲージの事を鉄道模型と呼ぶもの(イコール)ではなく、特に日本以外の諸外国ではHOゲージのほうが主流です。当然海外にはドイツを中心に鉄道模型製造メーカーがいくつもあり、日本のタカラトミーのみで製造されている「プラレール」については、国際規格にのっとっていない「Toy Train」である為、厳密には鉄道模型には入らず、諸外国では「鉄道模型」としては扱ってもらえません。海外の年少鉄道ファンは、『ライオネル」などの三線式Oゲージの歴史の深いタイプ(ロングセラー商品)によって鉄道おもちゃにふれあう機会を持つようで、アメリカではこちらの方を Toy Train と呼ぶのが普通のようです。

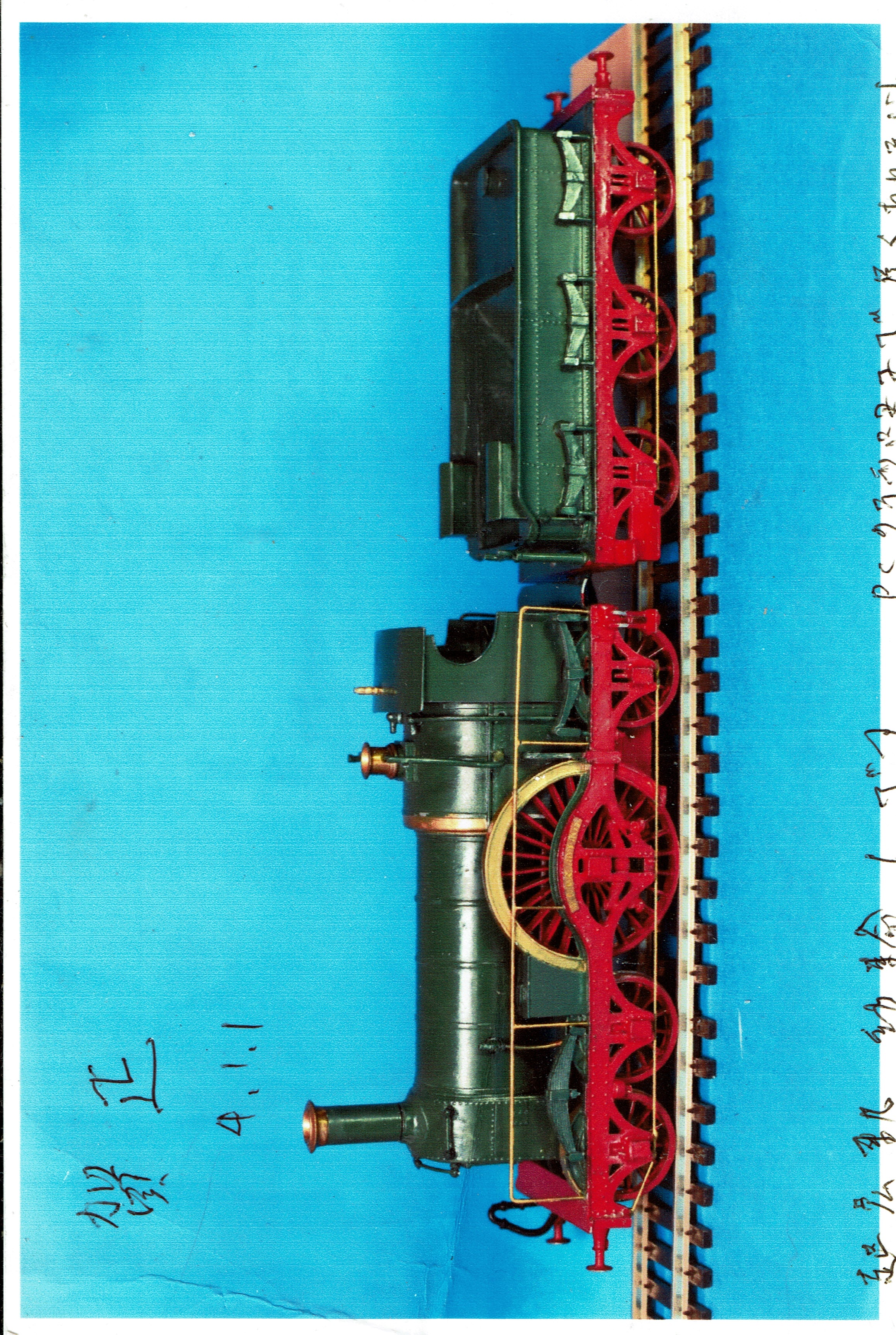

☆☆ NMRC 在籍時、先輩モデラーとも自作車輌をあしらった賀状をやりとり…。☆☆

私としては、これまでもこれからも、趣味の会としてクラブ活動を構えており、 学校のクラブ活動でも部員同士の協調性や苦しい練習経験が就職に有利とかで クローズアップすると、労働者になるための準備に見えるかもしれないが、 趣味の会は、職業訓練校とか業界への就職予備校のようにとらえる性質の活動理念ではないと思っています。

同じ鉄道模型の愉しみを持つ仲間で集まり、親交を重ねる中で、

生活の幅がぐっと広がり、趣味を生かして生活(の気分)を豊かにできればと、期待しながらの活動です。

とかく誤解が元凶のいがみ合いは問題をこじらせて修復を難しくする。先日のドラマ「あんぱん」でも、腹が減った子供に自分の顔の一部をちぎって与えるのはグロテスクでは?という親御さんの批判意見があった描写を入れていたが、作者のやなせたかし氏はそのような批判が来るだろうことは予想していたのではないかと。ドラマでもオジサンの顔のアンパンマン構想が生まれてかなりの期間・歳月を経て漫画単行本が出て、人気が上がりアニメーション化されていて、その長い期間にいろいろな人がいろいろな感想を述べてくるもので、「顔をちぎるのはグロテスク」等という分かりやすい批判が来なかったはずがないではなかろうか?あえてグロテスクだという批判を受けながら設定を変えないところは、「本当は施しを受けることなく自分で食べていけるようにならなくては。アンパンマンの自己犠牲は、その違和感でもって、将来は顔をちぎらせなくて済むようにしようとの決意を、子らに自然に促す、、、作者にはそんな考えがあったのじゃないかと、永く陽の目を観なかったアンパンマンの企画に思いをはせるのです。 学生時代のバイト先のおばちゃんらが、「志満屋の月ん子がたべたいねぇ!」と言っていたのを、「あんぱん」の朝ドラを観て思い出した。(わかるかなぁ~?)私は食べた事がなかったので、「これが月ん子かぁ…。」とまぁ、和菓子一つに感慨ひとしお!。隣で食べていた母が、ぽつりと言った。「あんこ が入っているやつはないのかなぁ。。。」「品切れだったとか…。」

※活動記録の日付は原則、西暦が4桁の場合は西尾の教室、西暦の下二桁のほうは岡崎教室としています

******************************************

『 夏休みレイアウト工作の準備……線路敷設 』

******************************************

★夏休みに入ると、工作の課題で新学期にジオラマ(鉄道模型の世界ではレイアウトと呼ぶ)を完成させて提出しようと考える小学生もいるようですが(私自身、『名鉄の駅ふう』のセクションを出したことがある。)近づくこの頃に計画だけでも立てておかなければ、夏の終わりに間に合わない(そういう人を大勢観てきた。)事態になりかねませんので、昨年の情景づくりの前段階の、線路敷設について順次

解説していきたいとおもいます。(先ずは、下の写真をご参考にどうぞ)

まず、計画段階で、建築限界と曲線半径に気を付けよう。

下写真の線路は、アーノルドN(旧 西ドイツ)のセットに入っていたR200以下の曲線。リバロッシのアメリカ型客車を走らせると、車体が大きく線路内側にはみ出してしまいます。このはみだし部分に建物などを置かないように、車輛に接触しない線路からの距離を、『建築限界』と言います。一方、青い電気機関車は、車体長が短いですから、大きく曲線内側にはみ出したりはしません。アメリカ型客車は25m級の長さで、日本で匹敵する長さは新幹線車両位でしょうか。名鉄は18.5mの車体長が多く、例えば地下鉄鶴舞線と共通規格の名鉄100形は、車体長が20mあるために、鵜沼から名鉄岐阜までの区間など、一部に入線できない路線があるのです。そのことも併せて、総武快速線などで使用されている2階建てグリーン車なども、名鉄以外でも入線のできない民鉄とか、JR線の中にも限界の小さい線区が存在します。どのくらいの大きさまで許されるかを、『車輛限界』といいます。線路の太さに、太い順から甲・乙・丙・簡易とありまして、C56蒸機は簡易路線に入れるよう作られていますが、本線用大形のD51は、簡易路線には入れませんし、C59やD52 に至っては甲線専用で、他線区に回すために軸を増やす改造をしています。形式が変わって、C59はC60に、D52はD62になりました。 プラットホームなどはぎりぎりまで車輛に寄せたくなるのが人情ですが、旧製品の蒸気機関車の加工でステップを追加すると、ホームやポイントマシンに接触する危険があると、レイアウト記事にちょこっと書いてあったりします。