西尾市一色教室の、2024年最期の工作会は、7日に開催しました。生徒さんは小学4年生から中学2年生まで、本日参加者は6名。

N分科部は、鉄道模型工作を軸に鉄道趣味をお互いに楽しむClubです。

◆ 蒲郡線と西尾線の末端区間の存続のために、西尾市と蒲郡市が協力して取り組んでいます。名鉄5000形以降の(Old)SR車

での装いが印象的だったツートンカラーの旧特急色が、西尾市制70周年を記念して 6000形に施され、西蒲線で走行をはじめました。

この旧特急色の初 お目見えは 昭和26年の3850形(故・足立健一氏製作のOJゲージ模型写真の旧塗色右側の車輛)からで、その4両編成版ともいうべき3900形の

第4編成にて、走行機器等の各種テストをおこなって、軽量セミモノコックボディー カルダンドライブの新性能車、ラビットライナー旧5000形の登場へとつながってゆきます。他の車種より早く駅についてしまうために、定刻前に発車せぬよう異例の注意喚起が出ました。

その後、増結用に増備された5200形までは、冷房装置がありませんでしたが、5200形の前面デザイン及び基本窓配置を継承した5500形は日本初の特別料金のいらない冷房電車として好評を博しました。その好評ぶりに甘んじず、名鉄は7000形パノラマカー開発に着手します。

(模型写真左側の車輛が5500形。屋根上にずらりと並んだ四角い箱が冷房装置で、国鉄特急「こだま」とケーシングが違うが中身は同型)

この頃の5000番台特急車を総称して SR(スーパーロマンス)車 と呼んだりしておりました。5500形は冷房装置分の重量増加のため

1955年登場の5000形ほどの俊足ぶりにはなりませんでしたが、1961年登場のパノラマカーは、台車が空気ばねのモノに変わったほかは、

走り装置に関して5500形から大きな変更点がなく、併結しての運用もしばしば見られました。昭和末期の急行型として登場した

(New)SR車こと、5300形と5700形、さらにその先1987年登場の 1000形パノラマスーパーも床下機器の機能構成は変わらず、

特急に特別車と一般席車が出来た最初の頃はパノラマスーパーの一般席車両の製造前で、1000形と5500形との併結運用もありました。

パノラマカー登場の頃は、スカーレットはパノラマカーのみでしたが1965年頃より次の特急色(パノラマ車以外)への模索が始まり、

1970年頃にパノラマカーと同じ名鉄スカーレットに落ち着いて、「紅い名鉄電車」といったイメージが形成されてゆくのです。

5500形の中間車が全廃となって残る先頭車の動向に注目が集まった2003年に、復刻旧塗装となって(Old)SR車の終焉を飾りました。

6000形については、登場時より名鉄スカーレットの単色塗りで、白帯が入ったのも蒲郡線運用が最初です。今回のツートンカラーも

6000形車輌にとってはまさに最初、 そして最後の機会となるでしょう。

私このHPの管理人はかつてわが国で最も歴史の深いと云われるNMRC(名古屋模型鉄道クラブ)に所属して、模型作りを間近に感じながら倣うほかに、数多くの大人のモデラー大先輩らと知り合いになる機会を得て、現在でも少しですが交流を続けております。1970年代中盤に発刊されました水野良太郎氏の「鉄道模型入門」に於いては、海外にも知り合いの多い同氏の視点から、「日本は鉄道趣味というと子供のあそびの感覚でとらえられがちだが、海外(当時の先進国)ではもっと一般的に老若男女が普通に楽しむ趣味として普及している。」等と書かれております。 しかしながら、文化的な違いとか多感な思春期の男女となると、恋のさや当てとか自己主張とか非常に難しくややこしいことに、仕事が終わってからの空き時間 片手間で対応できるものではなく、自分が学生時代にも音楽バンドブームでしたが、よくある紅一点のシンガーをめぐっていろいろと内輪もめがあったりしましたから、模型教室の場合は女の子の場合は別枠扱いでやりましたが、難しいので入会は遠慮いただいています。(女子本人の覚悟が必要?)

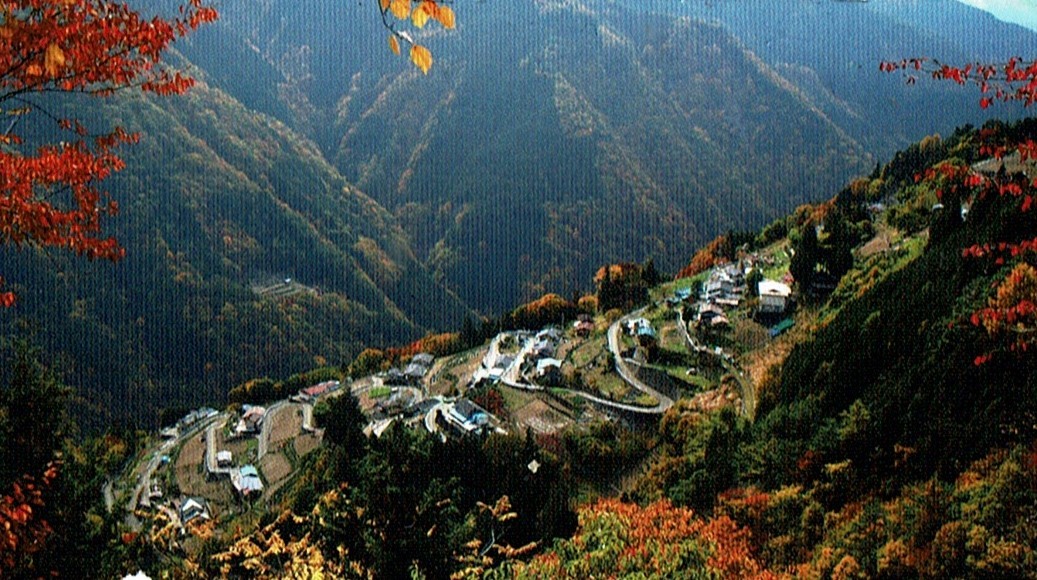

写真 : 山里は、長野県 上村。ここを通ってしらびそへ。