山田太一氏のエッセイ『いつもの雑踏 いつもの場所で』のなかで、『ぬき書きのすすめ』という項で、「ぬき書きをしたことも読んだことも忘れてしまっている文章に、いくらでも教えられることがあるのである。」というのがありまして、例えばTMSの自筆の記事でも、最初の掲載は覚えていても、その後NMRCキョーサクに参加したときの記事は、何度かあるために何年の何月号に掲載されたのか覚えていません。オールドタイプのよくある話では、ラブレターを描く時に、深夜に気持ちが膨らんで書いた文章を、陽が昇ってから読み返してみると自分が描いた内容なのに恥ずかしく感じてしまって渡せなくなってしまったりとか、いじめ問題でよくある事として、加害者側は忘れてしまっても被害者の側は忘れられぬ記憶として残っているというのもあります。因みに最初の記事の扉写真の下に、「場所と材料はこちらが…云々」は、A新聞の記者が設立提唱のOさんにインタビューした内容であって、高校生に30万人都市の教育行政の内情など知る由もないから、「そのあたりの事は、大人の職員の方に聞いてください。」と言ったのみで、記者さまには私は発言していません!Tのじの製作記事

扉下の記述は、新聞の三河版の記事の引用でこれまた私の執筆ではありません。。

すばる文学賞受賞の村山由佳 氏の小説「野生の風」にて、主人公の女性をサバンナで車に乗せて走る現地ガイドが、「マイ・ガソリン」といってタバコを吸う場面がありますが、もちろん冗談で言っているのです。クルマの街で育ったせいもありましょうが、模型やおもちゃの電車がストップすると、「エンストした(自動車のエンジンストップの事をこの様に言う)」なんて言ってしまっていましたが、この頃はスマートフォンのバッテリーの事もあって、体力消耗で動けなくなった時などにひとや時々生き物でも、「電池が切れた。」なんて冗談を言うものです。冬の恋歌の女王とも呼ばれる『広瀬香美(ひろせこうみ)』氏の作られた「カードキャプターさくら」主題歌の二番で、「たまに

無くなる 体のバッテリー」が、好きな人の笑顔で「充電満タン パワー爆発~!」と謳っていますが、満タンはタンクが満ちた状態を指すので、電気はタンクに注ぐ液体とは違うので、本当はここで使うのはおかしいのですが、そもそも人間に電気を充電するのも真面目に考えれば変ですが、言いたい内容は解釈できると思われ、女性歌手の元気の良さで違和感なく押し切ってしまっています。まあ、こんなふうに昆虫が動かなくなっても、冗談めかして「電池が切れた」なんて言うのもそんなに罪深い話ではない。疲れた時に休暇で「充電する」なんていう具合に人間でも使う話である。そんな一言二言の言葉尻を取り立てて、「相応しくない!」みたいに騒ぐのは、この頃の相手の攻略に有効のように感じられるよくあるやり方に思われるものの、米国の大統領を観ているとその程度の攻撃は無効の感じで、先の女の子のパワーと同じに「誰が発したか」がずいぶん影響するようですね。観ている人が自然に相手をランク付けしている表れなのかもしれませんね。

TMS誌よりマニアックで、水野良太郎氏には「同人誌のよう」と評されたこともある『とれいん』誌の、1978年4月号「パイプスモーキング」欄に於いて、今回1000号を迎えたTMSのミキストの永きにわたる連載(1978年時点)で文化に影響を与えたと山崎氏の偉業をたたえています。さらにそのパイプスモーキングの副題は、「少年ファンは国の宝」というもので、少年時代から鉄道模型を扱って大成された方の実例をいくつも挙げておいででした。

聖 由紀 氏の代表作品「超人ロック」に出てくる「ヘルダイバー(地獄の降下兵)には、装甲騎兵ボトムズの「メルキア機甲兵団 特殊任務班 X-1 (Red

Sholder)」の原形を観る思いがします。もっとも、レッドショルダーよりもヘルダイバーは、ずっと常識的な特殊部隊ですけれど。1986年頃では、当時の私たちの会の存在自体が相当に特殊であったために、ホワイトベースの『第十三独立部隊』のように、はたまた特殊任務班のチームのように、メインたる部隊から離れて独自の動きをしているという認識でした。アニメ誌『月刊ニュータイプ』の創刊も時期が近かったと記憶しています。大人の方々の『新人類』に対する期待に十分に応えられなかったのは、私たちだけではないように思いますけれど。製作したレイアウトのお披露目イベントで、開期の3日間なりを我々のクラブメンバーは昼食のお弁当支給のみで、自前のN車輛を小学低学年ほどの子供の眼前にケースなしでさらし、時には手を出されて脱線したり連結部が壊れたり…といった神経を払うデモンストレーション走行を披露して最終日には片付けまで完了して帰宅するのであるが、周りのイベントスタッフたる女子大生にアルバイト料が出るのに、子供らの注目を集める模型展示(主催施設側は「当館の目玉企画」なんて大きく出たが…)をそつなくこなす我々が、弁当支給だけのボランティアは「ヒドイのじゃない?」と、会員に言われ、代表者は「ごめんなさい」と謝るものの、代表者にはバイト料を支給する能力がないわけで、これは努力をすれば変わるという話ではない。後年に科学館にてNMRCが鉄道模型のイベントでデモ走行を披露するときも、バイト代など出ないし昼食のお弁当もないのが普通。他の誘惑も多く多感な青年には、アイドルの推し活のほうが燃えるかもしれない。もっとも、一夜で莫大な金額が動くアイドルイベントの中心人物に、いちファンの蚊の鳴くようなはした金を投じたところで恋仲発展を夢見ても無駄でしょうけどね。そもそも陰でアイドルを下支えする男性スタッフなどが許すはずもない。けれども商業イベントは肥大化をつづけ、学校の文化祭のような低予算の手作り感のあるイベントは時間のかかるものが避けられるために、昔の定番だった鉄道模型の走行展示で子供の熱い視線を浴びる機会が学校から消えつつあるようです。とはいっても、私の母校には初めから鐡道に関する研究会のようなクラブは存在していませんでしたが。 実態の伴わない特殊部隊(つまり正規の組織としての特殊部隊というものではなく、話の上でなぞらえているだけの)の言葉を使うのは、青年時代や学生時代には珍しくない話ではないでしょうか?コピーライターという職業が台頭した時代に中高の学生であったために、ある種キャッチコピーを使う感覚で、名称を使ったりするのは珍しくないと思います。2年前くらいに、中国人若者観光客が、旅費を切り詰めた「超弾丸節約旅行」を強行して、日本での爆買いをしない事が話題になった時に、節約旅行をしている若者の間ではその節約旅行を、軍の特殊部隊の厳しい訓練になぞらえて、「特殊兵式旅行」と呼んでいたそうで、厳しい状況下を乗り切ろうとするときには、自らを鼓舞するために特殊部隊になぞらえてみるという行為は、私には不自然には感じられない。幼い男の子三人を育てる家庭内は、「まさに

戦場!」と言ったりしていたではないですか。

N分科部は、鉄道模型工作を軸に鉄道趣味をお互いに楽しむClubです。

◆ 蒲郡線と西尾線の末端区間の存続のために、西尾市と蒲郡市が協力して取り組んでいます。名鉄5000形以降の(Old)SR車

での装いが印象的だったツートンカラーの旧特急色が、西尾市制70周年を記念して 6000形に施され、西蒲線で走行をはじめました。

この旧特急色の初 お目見えは 昭和26年の3850形(故・足立健一氏製作のOJゲージ模型写真の旧塗色右側の車輛)からで、その4両編成版ともいうべき3900形の

第4編成にて、走行機器等の各種テストをおこなって、軽量セミモノコックボディー カルダンドライブの新性能車、ラビットライナー旧5000形の登場へとつながってゆきます。他の車種より早く駅についてしまうために、定刻前に発車せぬよう異例の注意喚起が出ました。

その後、増結用に増備された5200形までは、冷房装置がありませんでしたが、5200形の前面デザイン及び基本窓配置を継承した5500形は日本初の特別料金のいらない冷房電車として好評を博しました。その好評ぶりに甘んじず、名鉄は7000形パノラマカー開発に着手します。

(模型写真左側の車輛が5500形。屋根上にずらりと並んだ四角い箱が冷房装置で、国鉄特急「こだま」とケーシングが違うが中身は同型)

この頃の5000番台特急車を総称して SR(スーパーロマンス)車 と呼んだりしておりました。5500形は冷房装置分の重量増加のため

1955年登場の5000形ほどの俊足ぶりにはなりませんでしたが、1961年登場のパノラマカーは、台車が空気ばねのモノに変わったほかは、

走り装置に関して5500形から大きな変更点がなく、併結しての運用もしばしば見られました。昭和末期の急行型として登場した

(New)SR車こと、5300形と5700形、さらにその先1987年登場の 1000形パノラマスーパーも床下機器の機能構成は変わらず、

特急に特別車と一般席車が出来た最初の頃はパノラマスーパーの一般席車両の製造前で、1000形と5500形との併結運用もありました。

パノラマカー登場の頃は、スカーレットはパノラマカーのみでしたが1965年頃より次の特急色(パノラマ車以外)への模索が始まり、

1970年頃にパノラマカーと同じ名鉄スカーレットに落ち着いて、「紅い名鉄電車」といったイメージが形成されてゆくのです。

5500形の中間車が全廃となって残る先頭車の動向に注目が集まった2003年に、復刻旧塗装となって(Old)SR車の終焉を飾りました。

6000形については、登場時より名鉄スカーレットの単色塗りで、白帯が入ったのも蒲郡線運用が最初です。今回のツートンカラーも

6000形車輌にとってはまさに最初、 そして最後の機会となるでしょう。

私このHPの管理人はかつてわが国で最も歴史の深いと云われるNMRC(名古屋模型鉄道クラブ)に所属して、模型作りを間近に感じながら倣うほかに、数多くの大人のモデラー大先輩らと知り合いになる機会を得て、現在でも少しですが交流を続けております。1970年代中盤に発刊されました水野良太郎氏の「鉄道模型入門」に於いては、海外にも知り合いの多い同氏の視点から、「日本は鉄道趣味というと子供のあそびの感覚でとらえられがちだが、海外(当時の先進国)ではもっと一般的に老若男女が普通に楽しむ趣味として普及している。」等と書かれております。 しかしながら、文化的な違いとか多感な思春期の男女となると、恋のさや当てとか自己主張とか非常に難しくややこしいことに、仕事が終わってからの空き時間 片手間で対応できるものではなく、自分が学生時代にも音楽バンドブームでしたが、よくある紅一点のシンガーをめぐっていろいろと内輪もめがあったりしましたから、模型教室の場合は女の子の場合は別枠扱いでやりましたが、難しいので入会は遠慮いただいています。(女子本人の覚悟が必要?)

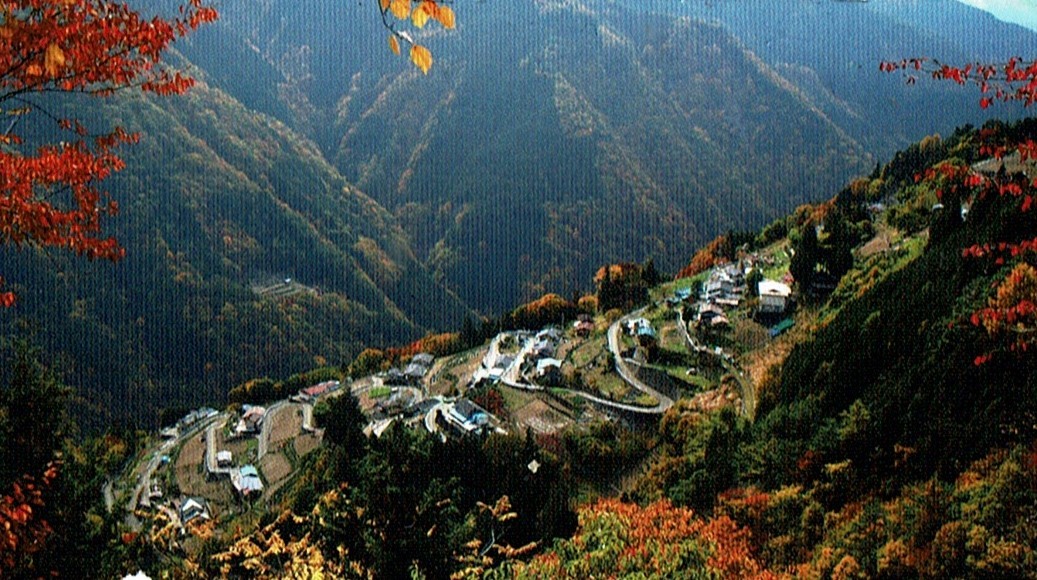

写真 : 山里は、長野県 上村。ここを通ってしらびそへ。