かつて、地元住民ゆえにお盆休みや正月休みには、親戚で集まって、叔父や叔母のおとなのはなしにも耳を傾けた事もあります。ある叔父は、連れ添いの実家が四国なので、四国の実家に酒豪ぞろいで付き合って飲むうちにお酒に強くなったとか、今一人の叔父はアルコールそのものを体質が受け付けず、丸っきり飲酒ができないという。その息子さんの私のいとこは一時カクテルづくりに凝ったとか話を聞いたりした。一時の親せきの結婚式ラッシュももう昔語りになってしまった。九州の人もお酒が好きのように思ってしまうのは、松本零士漫画にひんぱんに『美少年』というラベルの一升瓶が登場するが、エメラルダスの原作マンガに登場するハーロックの親友の大山トチローは、お酒はめったに口にしないようでとても弱い描写があったりする。『マクロス』でロイ先輩が飲むシーンがあったように思いますが、時期の近い『ボトムズ』で、クメンで傭兵になったキリコキュービィーは、バニラズカフェでお酒を薦められても「兵士は敵襲に備えてお酒は飲まない。珈琲をくれ。」というセリフがある。アニメより先に傭兵をマンガで描いた(と思う)新谷かおる氏の『エリア88』では、主人公の基地『エリア88』をメインに戦場写真家をまじえてストーリィが進行するが、サブキャラのひとりの戦闘機に同乗したカメラマンが、追尾ミサイルにやられて絶命してしまう話がある。後方で放たれた追尾ミサイルを振り切ろうとして、最大推力で急上昇を掛ける。パイロットの血の気は背中に押され、眼は充血して時には失神すると言っていたように思いますが、振り切ることができずに撃墜されてしまいます。第二次大戦中、2時間の空襲で2万人が亡くなった…とかの話も聞きますが、バクダンを落とすB29の飛ぶ、高度一万メートルには日本の戦闘機が到達できず、実用化の目途のたったロケットエンジンを使ってB29の上まで飛び上がって、グライダー式に滑空しながらB29を迎撃する計画で、試作機『秋水』を造りテスト飛行まで行ったものの、開発は間に合わずに敗戦を迎えた。ロケットでの急上昇の際にパイロットに何かあったのか、飛び立った試作機は戻って来なかったそうな。 私はお酒の席が苦手で、(宴会では)無口な自分は飲食の場のセッティングや盛り上げは、荷が重くて仕方がない。キリコはあれで不死身だからよいけど、普通の無口で大人しい奴はアストラギウス銀河では何度も死んでしまうものかもしれない。そういえば、『ウド』の街でキリコと対面した後日仲間になる『ゴウト』がキリコに言ったセリフ、「物心ついたころから戦争で、コロしあいばかり観てきたお前さん…」なんてのがあるけれど…。ナロー仲間の4名で、お花見で集まって少しばかり飲んだ5年位前が最後の模型仲間うちでの飲み会でした。 蛇足ですが、ハーロックのTVシリーズでは副長のヤッタラン(アルカディア号を修理してみせたので副長になった アシスタントの新谷かおる氏がモデルといわれる)氏が女性にフられるエピソードがあり、アニメーターには共感する人も当時は多かったかもしれません。

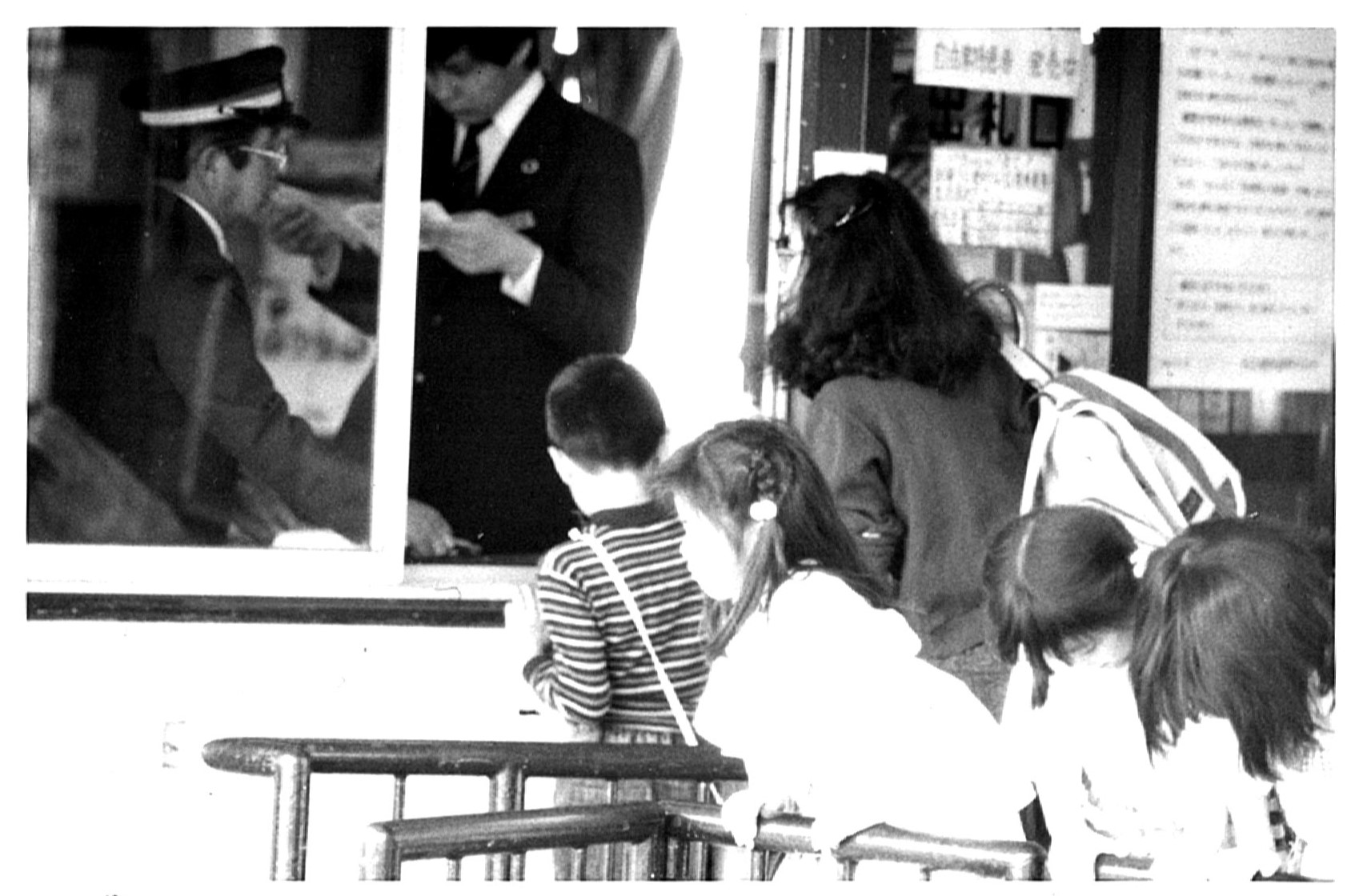

下写真は40年位前の 上挙母か土橋の駅で切符の相談をする家族連れ。今振り返ると のどかな時代でした。